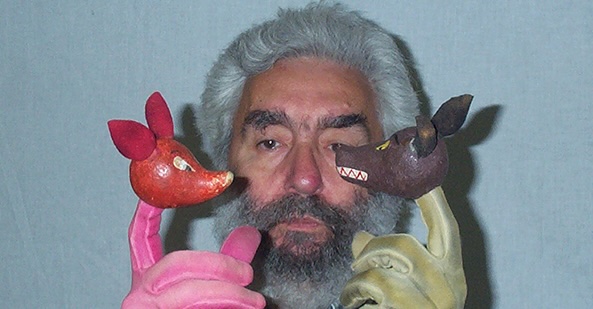

“Mariano Dolci ha una bella barba da Mangiafuoco. Appena la vedono, i bambini capiscono che possono aspettarsi da lui cose straordinarie.”

“Mariano Dolci ha una bella barba da Mangiafuoco. Appena la vedono, i bambini capiscono che possono aspettarsi da lui cose straordinarie.”

Citato da Gianni Rodari ne La grammatica della fantasia, assunto dal 1970 al 2002 con la straordinaria qualifica – primo e ultimo in Italia – di “burattinaio municipale” dal Comune di Reggio Emilia, Mariano Dolci se n’è andato a 88 anni.

Oltre ai suoi cari, lascia migliaia tra burattini, marionette e pupazzi, e un’eredità di fantasia e immaginazione a bambini e bambine, ex bambini e bambine, insegnanti, attori, attrici, medici, terapeuti, amministratori e amministratrici pubblici.

Lascia la scimmia Elvira e il cane Tobia, due delle sue creature più amate, capaci di fermare il traffico in una Reggio Emilia degli anni ’80 che oggi sbiadisce come le cartoline di un tempo.

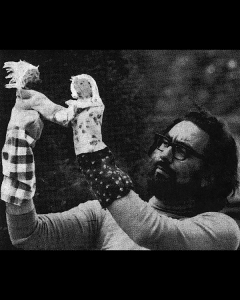

Cresciuto a pane e antifascismo, in una famiglia non immune da grandi dolori (la madre era morta nel dare alla luce la sorellina), Mariano Dolci aveva fatto come Pinocchio: da insegnante di matematica alle scuole di Roma aveva iniziato a frequentare la Compagnia di Otello Sarzi, ma — non potendo portare avanti entrambe le strade — aveva imitato il burattino per antonomasia e lasciato la scuola per seguire il circo di Mangiafuoco, iniziando così la sua carriera di burattinaio a tempo pieno.

Cresciuto a pane e antifascismo, in una famiglia non immune da grandi dolori (la madre era morta nel dare alla luce la sorellina), Mariano Dolci aveva fatto come Pinocchio: da insegnante di matematica alle scuole di Roma aveva iniziato a frequentare la Compagnia di Otello Sarzi, ma — non potendo portare avanti entrambe le strade — aveva imitato il burattino per antonomasia e lasciato la scuola per seguire il circo di Mangiafuoco, iniziando così la sua carriera di burattinaio a tempo pieno.

Il caso lo porta nel 1968 a Reggio Emilia, tappa di una tournée con la Compagnia Sarzi. Qui resta colpito dalle domande che gli pongono le insegnanti delle scuole dell’infanzia. Accetta il loro invito e da lì inizia una lunga storia che condurrà questo maestro di “burattinologia applicata” a lavorare nei nidi e nelle scuole per esplorare tutte le potenzialità pedagogiche dei burattini.

Una giunta guidata dal sindaco Renzo Bonazzi, con Loretta Giaroni come assessora, lo assume in pianta organica con la precisa qualifica di “burattinaio municipale”, ruolo che ricoprirà fino alla pensione, nel 2002. Una scelta politica coraggiosa e visionaria che Gianni Rodari, sul quotidiano Paese Sera, elogerà come “un bell’esempio di creatività burocratica”. In quegli anni nasce a Reggio Emilia il Laboratorio Teatrale Rodari: la sua prima sede — non a caso, ma per precisa volontà politica — è il Teatro Municipale, centro della cultura cittadina.

Una sintonia virtuosa anima le relazioni tra Dolci e la città, e con Loris Malaguzzi in particolare. Una volta a settimana i due si incontrano, si perdono in riflessioni: Dolci racconta tecniche e significati, Malaguzzi li traduce in pratiche didattiche. Il tempo scorre e loro non se ne accorgono: Malaguzzi schizza fuori dall’ufficio quando ormai è troppo tardi, ancora una volta Dolci lo ha ammaliato e lui si è dimenticato di andare a comprare il pane.

Una sintonia virtuosa anima le relazioni tra Dolci e la città, e con Loris Malaguzzi in particolare. Una volta a settimana i due si incontrano, si perdono in riflessioni: Dolci racconta tecniche e significati, Malaguzzi li traduce in pratiche didattiche. Il tempo scorre e loro non se ne accorgono: Malaguzzi schizza fuori dall’ufficio quando ormai è troppo tardi, ancora una volta Dolci lo ha ammaliato e lui si è dimenticato di andare a comprare il pane.

In Dolci convivono pensiero logico e immaginifico e rare capacità manuali, le sue creature sembrano avere un’anima al posto del legno. È convinto che, con i bambini, il burattino non sia intrattenimento, ma uno strumento capace di restituire loro quei “cento linguaggi” di cui se ne sono persi novantanove. E, come il suo maestro Otello Sarzi, Dolci crede che i burattini non servano solo a far ridere a colpi di randello, ma possano dar voce alla poesia e al pensiero: da Majakovskij a García Lorca, da Brecht a Rodari, passando per i racconti dei bambini stessi.

Accanto a spettacolo e pedagogia, la terapia: Dolci porta avanti negli stessi anni una collaborazione con l’ospedale psichiatrico, convinto che il teatro — e in particolare il burattino — potesse essere un luogo di incontro, di ascolto e di dialogo tra mondi fragili, dove la parola mancava ma il gesto e la voce del legno sapevano ancora parlare. Lavorerà ancora a lungo, oltre che nelle scuole, in centri diurni, musei e carceri.

Con la pensione, Mariano Dolci si trasferisce in Toscana, ma non abbandona né le amicizie profonde con insegnanti di scuole e nidi, né i suoi burattini, che continua a portare con sé, insieme al suo sapere, condividendo con generosità incontri di formazione, conferenze e corsi.

Con la pensione, Mariano Dolci si trasferisce in Toscana, ma non abbandona né le amicizie profonde con insegnanti di scuole e nidi, né i suoi burattini, che continua a portare con sé, insieme al suo sapere, condividendo con generosità incontri di formazione, conferenze e corsi.

È dell’anno scorso — in occasione della Giornata mondiale della marionetta — la mostra a Reggio Emilia sulla sua attività curata da Unima (Union Internationale de la Marionnette) e Reggio Children: oltre all’autore stesso, vi lavorarono Mariangela Vigotti, sua moglie, con la collaborazione delle amiche di sempre Paola Ferretti e Mirella Ruozzi. Le prime, ieri a Reggio, a sapere che Mariano se n’era andato, lasciando le figlie Luisa Stella e Marta, e la nipotina.

La sua voce — concreta e poetica insieme — resterà nei burattini che ha creato, e nelle mani e nei pensieri di chi continua a usarli come strumenti di dialogo, immaginazione e apprendimento.